ベルリンフィル ジルべスターコンサート

2015/12/30本日は、以前から聴きたかったヴァイオリニスト Anne-Sophie Mutterを迎えてのベルリンフィルのジルべスターコンサート。

チケット取得を試みたのは発売日の今月に入ってからでしたが、Simon Rattle指揮、豪華ソリストの共演に、世界中からアクセスが集中し、ほんの数分で売り切れになってしまう速さに驚くとともに、何とか取得できた時の嬉しさはひとしおでした。

とにかく途中で迷わず、完了画面まで黙々と進んだのが良かったようです。

その後はアクセスできないか、できたとしても次の画面に進めない状態が続いたようです。

世界最高峰と言われるベルリンフィル、日本人の方がコンサートマスターに就任され、しばらく経ちますが、そのバランスの良さと一糸乱れぬ演奏は世界中のファンを魅了します。

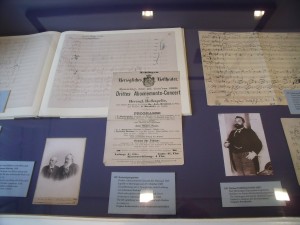

本日のプログラムは、

・Emmanuel Chabrier Overtuere zur Oper L’Etoile

・Camille Saint-Saens Rond capriccioso

・Jules Massenet Orchesterstueck aus der Oper El Cid

・M.Ravel Tzigane

・Francis Poulenc Les Biches,Ballettsuite

・M.Ravel La Valse

アンコール Brahms

前半のAnne Sophie Mutterの演奏は、CDなどで聴いた際の力強い印象とは違い、

とにかく1音目から音が美しいの一言。

細くとも決して弱々しくなく、隅々まで耳をすまして聴きたくなるような美しい音色。

琴線に触れるとは、正にこのことだと悟りました。

サン・サーンスの哀愁漂うメロディに彼女独特のかっこよさが加わり、一瞬たりとも聴き逃さず目・耳他全神経を集中して聴いていたくなるような演奏でした。

RavelのTziganeも、難曲でありながら冒頭のソロで見事に聴衆の心を惹きつけ、高度なテクニックはもちろん次々と新たな展開を見せてオーケストラと共に素晴らしい音楽を創り上げていました。

スケールの大きさ、表現の幅の広さ、とにかく素晴らしく、一生に一度彼女の演奏を生で聴くことができ、感無量でした。

後半のベルリンフィルの演奏ももちろん、たっぷりと楽しませていただきました。

ステージは神聖な場所だなと改めて感じました。

これは発表会でも同じであり、演奏の喜びを唯一味わえる自分の場所であるということを伝えながら、日々のレッスンに精進しようと決意した一日でもありました。

1年の終わりにこんな素晴らしい演奏に触れることができ、感謝です。

これを日々のレッスンに還元し、小さい頃から素晴らしい音楽に触れる機会をつくっていきたいと改めて思いました。